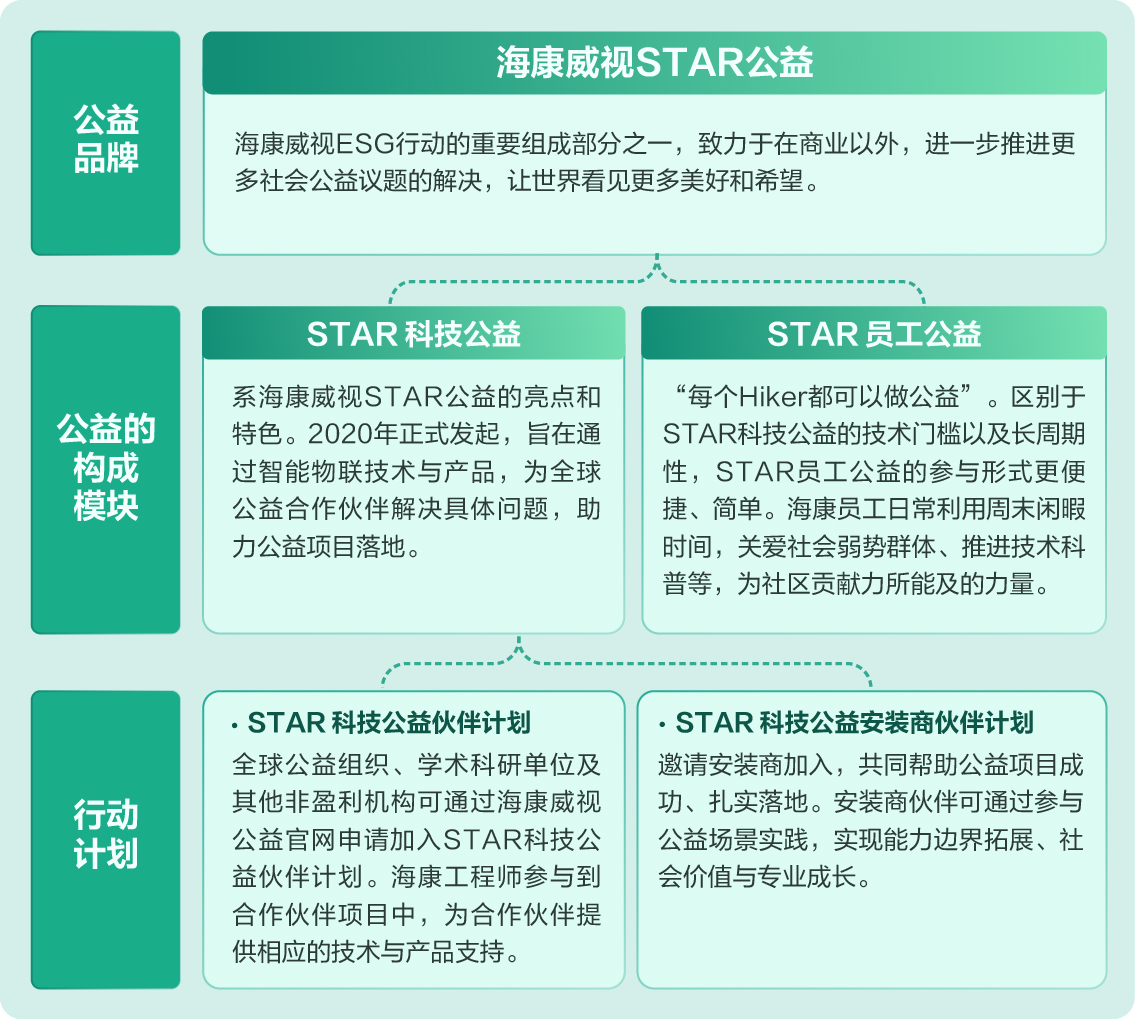

近日,在海康威视STAR公益五周年之际,一项名为“STAR科技公益安装商伙伴计划”的新举措正式亮相。该计划旨在联合安装商的力量,为科技公益项目落地提供专业、可靠的技术实施支持,构建一个可持续的公益生态网络。

这项新计划,带着海康威视科技公益“基因”——作为STAR科技公益的组成部分,安装商的加入,将进一步让各界伙伴专注发挥自己所长,共同确保公益项目可落地、可持续、见长效,最终将科技转化为解决社会痛点的“数字化工具”。

自2020年STAR科技公益发起以来,5年间,海康威视科技 公益路径清晰可见:从单个项目拓展到平台化合作,从单个领域拓展到多领域助力,从国内拓展到国际项目,每一步都在加速科技与公益的融合,也在深化一个核心理念。即公益的路径不只有“授人以鱼”,还有“授人以渔”,依托技术和产品,也能够助力公益组织更好的落地项目。

01

打造可持续的“数字化工具”

公益价值随时间沉淀

面对公益事业,企业各有其贡献方式:有的捐赠物资,有的投入人力。而海康威视在常规捐助之外,还聚焦为公益项目提供持续运行的“数字化工具”,提升其应对挑战的能力。

在四川巴中的数字乡村项目中,海康威视联合四川省科技公益发展基金会,为高山苹果园部署了农业物联感知产品。这些设备如同为果园装上了“神经末梢”,持续采集光照、土壤墒情等数据,并辅助进行病虫害监测。如此一来,农场负责人获得的远不止几台设备,而是一种可持续的科学种植能力。年复一年积累的数据资产,将成为他应对气候变化、精准施肥用药的“智慧锦囊”,持续提升农业的抗风险能力和产出确定性。

这种可持续性,意味着公益项目效果可以长效释放——其价值不会随着项目周期的结束而衰减,反而会随着数据的累积和系统的优化而不断增值。

例如在广东,西子江生态保育中心创始人李成曾经需要穿山越岭,监测比大熊猫还稀少的中华穿山甲,6年仅观测到1次活体穿山甲。如今,通过布设在森林里的多台野保相机,他们已经成功捕获到数百次有效的穿山甲影像,为保护行动提供着数据支撑。“科技就这样解决了以前要‘碰运气’的难题,而且随着累积的数据越丰富,我们对中华穿山甲乃至整个区域生态的保护行动也会更加科学。”李成说道。

类似的案例还有很多,在珠峰冰湖群,高清视频设备持续帮助科研人员全天候记录冰湖变化,为解读和应对气候变化提供科学依据;在陕西的山区学校,同步课堂设备打破了地理屏障,让大山里的孩子们也能持续共享城市优质的教育资源……

值得一提的是,海康威视科技公益模式在海外也得到了成功印证,目前项目已覆盖14个国家和地区,包括南非、意大利、西班牙等。“全球很多地方都面临着相似的生态、教育、乡村发展等议题,而我们的技术和产品能够适应各种复杂环境,有效地解决这些跨区域难题,这是项目能越走越远的基础。”海康威视公益负责人表示。

02

持续的技术创新

是发展科技公益的基础

海康威视为何能将“科技 公益”作为锚点,并将其发展为自身的鲜明特色?答案与其企业发展相关。如果观察其业务轨迹便会发现,公益并非“灵机一动”的想法,而是水到渠成的选择。

从2001年成立,海康威视以视频技术为起点,逐步构建和完善以物联感知、人工智能、大数据为核心的智能物联技术体系,为千行百业提供安防和场景数字化产品与服务。如今,其业务领域已覆盖公共安全、交通、电子电器、石化煤炭等细分行业,其产品和服务已遍及全球180多个国家和地区。

“随着技术产品不断拓展和丰富,我们发现,公司能力除了能在商业中创造社会价值,在公益领域也有着广阔天地,可以帮助公益组织更好地落地项目。”海康威视公益负责人介绍,如今STAR科技公益所聚焦的生物多样性保护、数字乡村建设、环境保护、文化传承与保护四大方向,看似领域分散,其实都能受益于海康威视在千行百业的探索与实践,有丰富的技术和产品可以匹配各类公益项目。

例如,在野生动物保护上,海康威视研发了野保相机,在野外无网无电的环境下可通过太阳能、4G实现野生动物抓拍和实时回传,助力科学保护珍稀物种;在水质监测方面,高光谱水质监测仪实现对水体成分的精准分析;在农田管理上,多光谱植被监测仪通过分析植被光谱数据,能够评估作物长势、预警病虫害风险;在古建筑保护场景中,热成像技术能实时监测异常温升,将火灾隐患防范于未然。

除了研发能力,海康威视还有扎实的落地能力,将技术“钉”在每一个复杂的现场。一个典型案例是与中国农科院的长期观测项目。该项目需要通过长期基础数据采集,助力农产品稳产保供,提升耕地利用水平。

项目过程中,海康威视团队与科研人员共同探索,完成了多光谱数字孪生应用的首套开发和试点,其玉米物候模型和病虫害模型目前也进入了验证阶段。“这是融合光谱设备在农业行业的创新应用,在安装和调试过程中需要反复修正和校验,没有可复制可参考的标准答案,全靠我们一点点去‘啃’下来。”参与该项目的海康威视工程师说道。

由此可见,海康威视的公益事业并非无源之水,而是与其核心能力紧密相连的“自然流灌”。对于公益伙伴和其本身来说,这都是可持续的一项事业。“通过将物联感知、AI、大数据技术的不断发展,以及和具体公益场景深度融合,我们希望可以做到每一次公益行动不只是解决眼前问题,更是为未来留下可以持续发挥价值的数字化能力。”海康威视STAR公益负责人说道。

03

让技术解决人的难题

或将发展出更多元模式

截至目前,海康威视已在生物多样性监测与保护、环境监测与保护、数字乡村、文化传承与保护四大领域,成功合作30多家公益机构,项目覆盖14个国家和地区。

纵观这些项目,核心始终是关注技术如何为社会解决更多难题——对于第一个在村里种苹果的返乡创业青年蔡青松来说,科技公益带来的不仅是果园的丰收,更是留在家乡、实现梦想的“确定性”;对于穿山甲保护者李成,科技意味着从繁重的体力劳动中解放出来,将精力专注于更核心的数据分析与保护策略制定上。

此次发布“安装商伙伴计划”,也是海康威视在这个核心上的更进一步。公益项目常面临实施环境复杂、部署难度大等挑战。许多项目地点位于偏远地区,高原、深海、密林等环境对设备安装提出极高要求。例如,海康威视与中国科学院青藏高原研究所合作的冰湖监测项目,需在强风、极寒、天气多变的条件下完成立杆与设备架设,技术实施难度很大。

面对技术产品落地这项任务,部分公益机构具备一定的技术能力,但更多组织缺乏专业支持。于是海康威视便推出该计划,招募兼具技术实力与公益情怀的安装商——深植本地市场,熟悉区域环境,能够有效协助公益组织克服落地难题,提升项目执行质量。与此同时,参与公益实践也有助于安装商拓宽业务场景、实现社会价值。

有业内人士表示,海康威视的实践为行业提供了一个可参考的案例。未来,随着更多案例的积累,或许能吸引越来越多力量加入科技公益的行列,发展出更多元的协作模式。在数字化浪潮下,科技企业如何平衡商业逻辑与社会责任,公益组织又如何有效利用技术工具,将是值得长期探索的命题。

帮企客致力于为您提供最新最全的财经资讯,想了解更多行业动态,欢迎关注本站。