在我国每年产生近10亿吨秸秆的背景下,如何突破传统利用方式的经济与环境效益瓶颈,一直是农业现代化发展的难题之一。

在10月25日至29日举行的第32届中国杨凌农业高新科技成果博览会(以下简称“农高会”)上,作为合成生物领域的明星企业,深圳中农秸美科技股份有限公司(以下简称“中农秸美”)展示了一场深刻的秸秆高值化利用革命,通过“创新高活性酶解聚秸秆木质纤维素三组分分离”技术(以下简称“三组分分离”技术),让过去是“绿色烦恼”的秸秆,变成了“聚宝盆”,为中国农业新质生产力发展注入强劲动能,重塑农业高值化新生态。

新技术开启秸秆高值化利用新纪元

我国秸秆资源丰富,年可收集量达7.37亿吨,但传统利用方式始终难以突破经济效益低、环境污染重的双重困境。

据了解,过去国内秸秆主要运用于还田、发电、压板等传统方式,或因能耗过高,或因附加值有限,难以形成良性产业循环。而当前的秸秆还原糖技术,又面临成本高、产业化推广困难等问题。更令人担忧的是,由于缺乏高效、经济、环保的秸秆处理技术,大量秸秆被直接焚烧或废弃,既造成资源浪费,又带来环境污染。

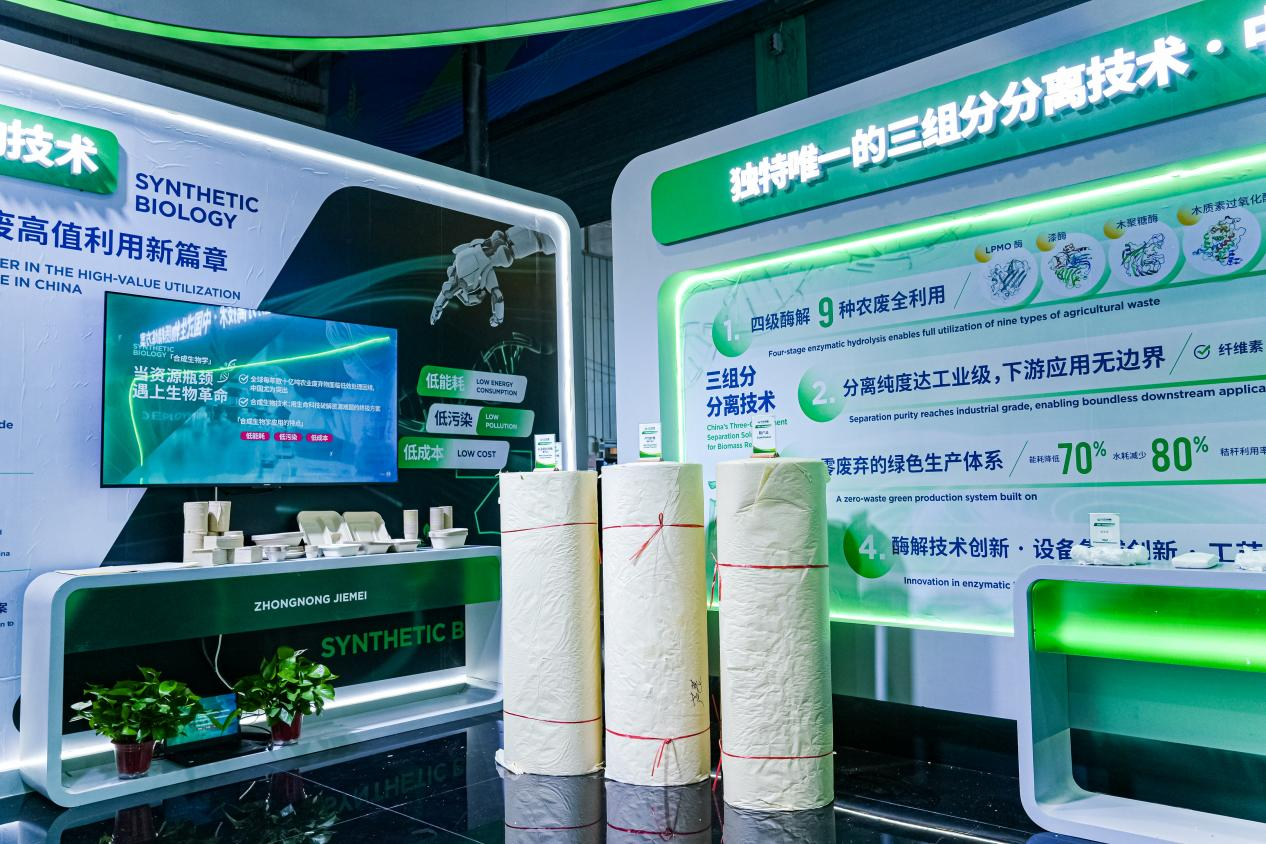

中农秸美联合创始人、总经理、首席科学家臧立华介绍,中农秸美利用自主开发的“三组分分离”技术,实现了秸秆废弃物的全生态闭环高值化利用。通过该技术,中农秸美可以将水稻、小麦、高粱、玉米、芦苇、棉花、芦竹、甘蔗渣、竹片等9种主要农作物和植物的秸秆废物完全分解,100%转化为纸浆纤维、莱赛尔纤维和可溶解黄腐酸等高价值工业产品,成功实现零废弃、低耗能、高值化利用。

从资源消耗角度看,对比传统利用秸秆制备纸浆的化学法,该技术在生产过程中,能耗降低70%、水耗减少80%,秸秆利用率接近100%,更加绿色环保。真正做到把秸秆“吃干榨尽”,让数量巨大的各类“环境隐忧”变成取之不尽的“金色价值”。

“中农秸美针对秸秆废弃物处理所独创的‘三组分分离’技术具有三大核心优势,包括权威认定的领先性、全球独占的唯一性、绿色高效的先进性。”臧立华表示。

从产品层面看,技术产出的生物基纤维和可溶性黄腐酸两大产品,均具有巨大的市场空间和应用价值。

其中,生物基纤维可替代纸浆。中国作为全球第二大纸品消费国,纸浆需求持续增长。根据中国造纸协会发布的《中国造纸工业2024年度报告》,2024年,全国纸浆消耗总量12415万吨,同期国产纸浆量为9454万吨,供需缺口巨大,依赖国外进口。

另一方面,近年来,受益于全球双碳目标的引领和禁限塑政策的推动,以及消费升级的带动,绿色纸制品在食品、医疗等领域的需求迅猛增长,未来替代空间广阔。

中农秸美的另一大工业制成品——可溶性黄腐酸可作为有机肥用于农业还田,具有绿色环保、性能卓越、综合成本低等特点,也可替代市场上现有的矿源黄腐酸和生化黄腐酸。

正如中国工程院院士陈坚所言,这项技术"破解了资源与产业'卡脖子'难题",为生物质精炼提供了切实可行的"中国方案"。

三大技术突破构建核心竞争力

据臧立华介绍,酶催化解聚技术的突破,关键在于其在三个层面的深度创新。

在酶制剂技术上,研发团队建立了"应用场景需求-酶分子智能设计-应用性能测试"三位一体的创新体系。通过酶蛋白分子"催化过渡态"的精确描述,揭示了酶蛋白适应特殊应用环境的结构基础,创制出具有自主知识产权的解聚酶。这种高性能核心酶如同精准的"分子手术刀",能够高效解聚秸秆中的木质纤维素,解决了固体复杂底物趋势化聚集的技术瓶颈。与传统的化学处理相比,生物酶处理技术在常温常压下即可进行,且无需使用强酸强碱,从源头上杜绝了环境污染。

在装备系统集成上,项目构建了AI赋能的智能化生产体系。通过四级反应核心成套设备及配套设施,实现每个节点向控制中心的实时数据传输,形成大数据处理中心。AI系统通过对工艺模型的学习,不仅能优化运行方式、监控设备状态,还能提前预警设备运行情况,确保生产线在无人化状态下稳定运行。这种"数据驱动"的生产模式,大幅降低了人工成本和操作误差,提高了生产效率与稳定性。

在工艺流程上,团队历经三次迭代,自主研发了全流程智能化装备系统。通过对生产过程数据的切批分析,能够精准找到批间数据差异性,持续优化工艺流程与参数配方。这种精细化的控制体系,最大限度减小了人为误差,保证了产品质量的稳定性,为规模化复制奠定了坚实基础。

2025年3月,该技术经中国轻工业联合会组织专家鉴定,被认为“整体技术处于国际领先水平”,并被誉为“生物质精炼的中国方案”。这一权威认定,标志着深圳中农秸美科技在秸秆高值化利用技术上达到了全新高度。

技术驱动农业新质生产力发展

据介绍,中农秸美“三组分分离”技术的商业化应用,展现出广阔的市场前景和显著的社会效益。

臧立华表示,在产业化推进方面,12万吨原料标准化酶催化降解秸秆智能化工厂被证明是最优规模。这一设计实现了"能源消耗最少、收储半径最宜、物料平衡最优、建设规模最佳、投资收益最高"的综合效益。

天士力创始人、中农秸美董事长闫希军指出,这项技术将彻底终结秸秆"污染 低质"的利用时代,推动产业从"政策驱动"转向"市场驱动"。

目前,中农秸美已在安徽宿州成功建成2万吨级原料产业化示范线,完成了从"0到1"的突破,并正在向"1到N"的规模化复制阶段迈进。按照规划,"十五五"期间将在全国建设几十个酶解秸秆产业基地,年处理秸秆近千万吨,构建起覆盖国内主要产区的绿色循环经济网络。

在业内看来,随着这项技术的推广应用,它必将为我国的农业现代化建设注入新动能,为乡村振兴战略提供新支撑,为全球农业可持续发展贡献中国智慧。这项技术不仅为解决秸秆处理难题提供了"中国方案",更成为中国农业新质生产力发展的一个生动实践和成功样本。

此外,中农秸美提出“一个平台、双轮驱动”产业蓝图,计划在“十五五”期间,以技术 装备 标准”的集成式方案,通过模块化复制,在全国布局约几十个酶解秸秆产业基地,形成“国内网络 海外产能”的双循环资源格局,通过“海外产能反哺国内需求”,完成从被动适应全球市场到主动构建价值链、引领农业新生态的历史性跨越。

闫希军表示,当前,全球农业正面临“资源告急、需求升级、废弃物困局”的“三重极限”挑战。唯有以新质生产力为引领,推动农业体系的根本性变革。

为了推动秸秆废弃物处理这一绿色产业更好的向前发展,推动我国在农业产业化竞争中成为规则制定者,中农秸美还面向政府及合作伙伴发出了三点倡议。

呼吁机制创新,积极响应国家碳市场建设部署,完善自愿减排交易机制,加快生态价值市场化;倡议共建产业生态联盟,推动创新链、产业链、资金链深度融合,共同提升中国农业科技的国际竞争力与话语权;坚持全球视野,共创普惠未来。中农秸美愿与各国伙伴共享技术、共建生态,让中国方案惠及世界。

“从‘能用’到‘好用’,再到‘高值化利用’,借助生物合成技术,如今的秸秆,已经真正从废物成了宝物。只要我们持续探索、久久为功,就一定能让每一株秸秆都物尽其用,让广袤的田野生机无限,为农业强国建设奠定坚实基础。”中国科学院青岛生物能源与过程研究所生物燃气与环境工程中心主任郭荣波表示。

帮企客致力于为您提供最新最全的财经资讯,想了解更多行业动态,欢迎关注本站。