公元755~763年,“安史之乱”导致唐朝由盛转衰。这场叛乱导致的内战,也成为中国古代史上被后世书写、讨论最多的重大历史事件之一。

10月17日,在上海陆家嘴读书会上,新书《安史之乱:历史、宣传与神话》的两位作者张诗坪、胡可奇收到了一位小学生的问题。“罪魁祸首是谁?”这位喜爱历史阅读的男孩问:“是造反的安禄山、史思明,是奸臣杨国忠、李林甫,还是唐玄宗和杨贵妃?”他认为,唐玄宗处决本方立功将领、宠信奸臣、沉溺享乐,应负主要责任。

“从史书上的故事来看,这位小朋友的观点是没有什么问题的。无论是历史教科书、史学研究著作还是历代文人写下的总结回顾,一般来说,视角确实会集中在唐玄宗、杨贵妃、杨国忠、安禄山、史思明这几个主要人物身上。”本职为软件工程师的历史写作者胡可奇说,“但是历史不仅是大人物创造的,也是普通人创造的。”

传统的历史书写习惯于讲述“得民心者得天下”的道理,但是很少真正代入普通老百姓的处境和想法,去呈现什么是“民心所向”。《安史之乱》意在通过重新书写这一历史事件,去传达一个道理:最终决定大战胜负走向的,是众多当时普通人的想法,是他们心中的利害评判与真实好恶。

唐玄宗昏招迭出合理吗?

安史之乱的“知名度”虽然非常高,被历史上的诸多叙事者反复讲述,而且是历史课本中必有的内容,但由于种种原因,并没有什么涵盖整体图景的新论述出现。《资治通鉴》中的记录和评述仍是今人理解安史之乱的基本框架。

“从《上下五千年》开始,读很多历史书籍,我的脑子里积累了很多问题。”张诗坪把写这本《安史之乱》的初衷,定为回应自己的一系列疑问、给读者们带来一些新的印象。他说:“唐玄宗这样一个靠政变上台的皇帝,执政40多年,一辈子和人斗争,经验非常丰富。到了老年,遇到叛乱,本方往往形势一片大好,却总是忽然逆转,这符合逻辑吗?到唐肃宗时期,又出现两次。这种叙事会不会有什么问题?”

张诗坪是《国家人文历史》杂志的长期撰稿人,他惯于借鉴欧美学术界古典学领域的主流研究方法和量化模型,尝试还原中国古代著名战役现场和政治博弈过程。在《安史之乱》的写作过程中,他想把作为历史读者20年来积累的疑问都解决掉。胡可奇的加入则带来了财政经济等方面的数据和思维方式,他对《唐代藩镇研究》《唐代财政史稿》等文献有细致研读。

“可能从政治、军事的角度没有办法解决问题的时候,从财政方面看,就能得到一些不同的答案。”张诗坪说。他与胡可奇是在天涯论坛认识十年的好友,从在帖子上讨论开始,这本书的雏形逐渐显现。张诗坪把胡可奇撰写的关于财政和军事后勤定量分析的文章融合进来,本书的初稿由此而来。后经世纪文景编辑团队的协助,历史学家孙英刚教授和许超雄博士的专业审读,加上绘制了40幅战场地图,本书最终得以成形。

查证与“脱水”

张诗坪解释了如何借鉴欧美古典学写作思路来重构安史之乱的战争史。以往的历史书写,会为了打造以少胜多的神话,对敌方人员数量进行过度夸大,比如几万希腊人击败几百万波斯军队。自19世纪后期,欧洲的军事学者开始对战争史进行重构,重点是还原战事进程,对数字进行“脱水”,构建出更符合现代军事学逻辑的战役现场。

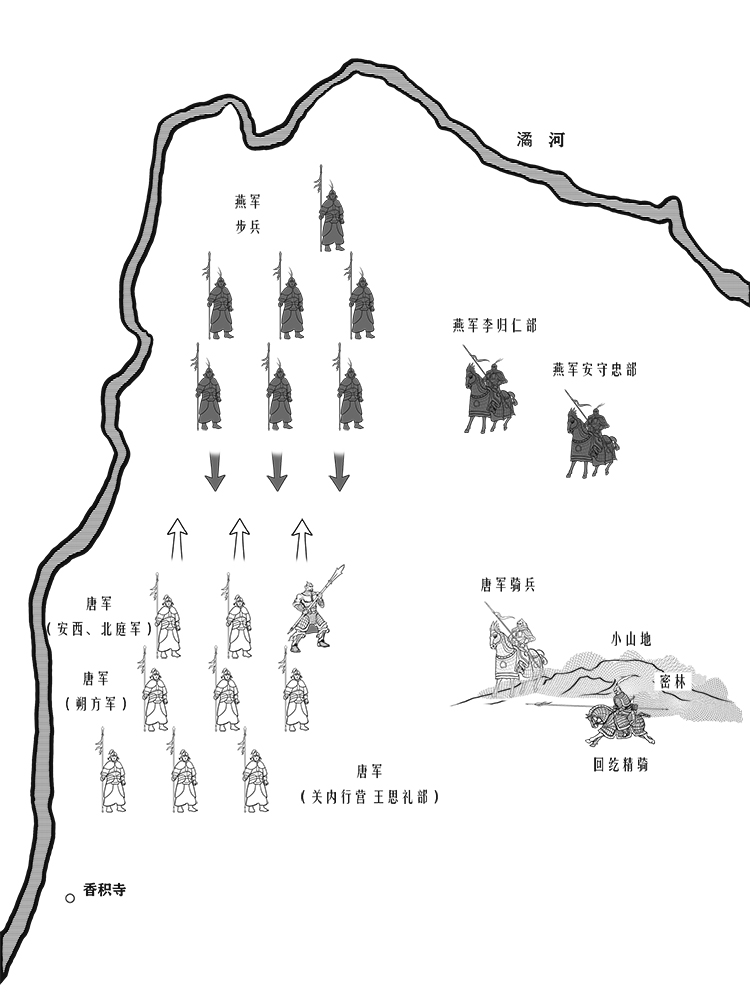

《安史之乱》后记中提到,我国很多古代史料虽然资料来源是军方一手战报和亲历者与同代人的回忆,能提供很多细节信息,但在兵力、布阵和整体交战过程等方面常有糊涂账,甚至不同口径之间相互矛盾。纪传体史书“报喜不报忧”的劣势,也需要推敲还原。比如天宝十五年六月,哥舒翰率领唐军主力出潼关寻求与燕军决战。战事发生在今河南灵宝,距潼关60多公里,无论陆地行军还是黄河水路运粮,都需要两天左右。现在的很多书把这场战役称为“潼关之战”,张诗坪认为是把地点都弄错了。《安史之乱》第九章《慎勿学哥舒:决定命运的灵宝之战》,尝试对这场战役做了深度还原。

书中写到,潼关经陕郡到洛阳的道路十分艰险,第一个障碍就是陕郡西边的灵宝西原地区。这里是秦函谷关遗址,但在唐代不是很知名。这一带的黄土高原地貌呈现为阶梯状或台状,四周陡峭、顶部平坦。高山深谷多,通行困难,唐军虽然人数多于燕军,但在狭窄的地形中无法施展优势。最终,在合理利用地形布置兵力和阵型,结合火攻战术之下,燕军主帅崔乾佑投入约6000人的同罗人(铁勒九姓核心部落之一)步、骑兵,成功实施了包抄,一举击溃唐军主力。

个体化的历史认识

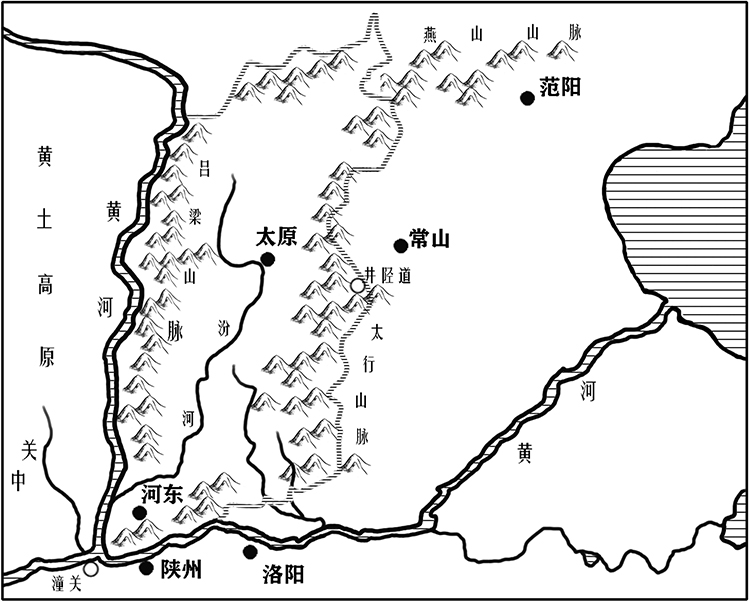

从普通人的视角去看待安史之乱,也是这本新书有所建树之处。历史写作者、译者陆大鹏在读这本《安史之乱》时注意到,安史之乱历史进程中有很多非汉族因素存在,比如安禄山就是一个粟特人和突厥人的混血儿,史思明是粟特人,他们下属很多将领和士兵来自各部族。唐军方面也是如此,左右战争局势的因素还包括唐军为对抗燕军强大的骑兵,从回纥(回鹘)借骑兵参战。唐军甚至曾向大食(阿拉伯帝国)招募雇佣兵。

“当时中国中原地区可能是今天我们很难想象的状况,山西、河南、河北都有大量说着五花八门语言,风俗习惯、兵器战术都不一样的各族军事力量参与混战,汉人是其中的因素之一。如果我们把当时的东亚看作一个世界,那么唐朝和安史之乱的发生就特别具有世界主义的色彩。”陆大鹏说。

胡可奇认为,古代的作战方式决定了草原游牧民族的重要性和优势。“西方有人做过复古战场实验,一匹马冲向一排人站着的步兵方阵,可以冲倒十来个人,冲到第三排。可见它的冲击力和机动性在战争中有多重要。”他强调说,当时要培养一支精锐骑兵部队,需要从小就进行职业化的训练,打造“马背上的职业选手”。北方游牧民族从小就善于骑马,依托他们去建立骑兵部队更划算,更易量产。即便郭子仪的朔方军、仆固怀恩所部的骑兵,也都是唐朝出资养的“胡人”。

而当时汉族地区强大的矿冶能力、绢布等产品的集约化生产能力,需要与北方边疆地区的军事能力进行分工合作。按书中的分析,安史之乱背后的原因之一,就是地区间经济权益的不平衡。在藩镇割据的环境下,无论从事生产还是从军的人员,对待遇是否满意、对未来发展是否有乐观的预期,都是“人心向背”的重要因素。因此,安禄山、史思明和他们的将领集团,以及跟从他们的少数民族集团头目,按他们对命运的预期做出造反决策;而上百万的普通人,则是为了实际生活,用脚投票拥护他们,加入到洪流之中。

张诗坪说,唐朝时由于商品经济的兴起,士兵们只要有钱,就能过得很不错,也给家人带来很好的生活,这导致博弈的群体扩大了。尤其是到中唐时,基层士兵是相当重要的博弈力量,“皇帝姓李,姓安还是姓史,跟他们都没关系,要抢这些士兵的饭碗和兜里的钱,他们肯定要拼命”。史思明在实力巅峰时期,为了维持军队消耗,强制实施掠夺财富的货币兑换政策,“以一当百”超发大钱,导致众叛亲离,最终因内部政变被杀。群体博弈的概念,也是这本《安史之乱》引入的新鲜视角之一,以达到更鲜活地还原历史的目的。

《安史之乱:历史、宣传与神话》

张诗坪、胡可奇 著

上海人民出版社·世纪文景2025年8月版

帮企客致力于为您提供最新最全的财经资讯,想了解更多行业动态,欢迎关注本站。