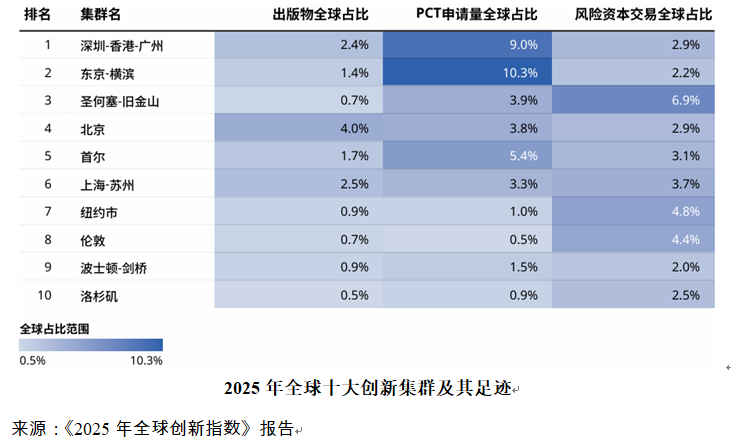

近年来,科技创新正从“单打独斗”转向“集群作战”,创新集群已成为城市参与全球竞合、发展新质生产力、带动区域高质量发展的强大引擎,东京—横滨、圣何塞—旧金山、波士顿—剑桥、巴黎—萨克雷等地区都形成了跨越行政边界的科技创新生态。《2025年全球创新集群报告》日前发布,“深圳—香港—广州”科技集群(下称“深港穗集群”)位居榜首,“上海—苏州”科技集群(下称“沪苏集群”)位居全球第6。

自2017年开始,世界知识产权组织(WIPO)根据《专利合作条约》(PCT)提交的国际专利申请量、科学论文发表量两项核心指标来确立科技集群排名,并利用地理编码法来对科技集群进行定位。2025年在原有两项核心指标基础上新增了一项风险资本交易量指标,WIPO指出,该指标可以反映科技成果如何转化为初创企业,并最终在市场上转化为新产品和新服务。这项指标的纳入直接影响了2025年的排名格局。深港穗集群首次超越东京—横滨集群,跃居全球第1,沪苏集群也跻身全球第6。有意思的是,从单向指标数据来看,沪苏集群的风险资本交易量位居全球第4,是高于深港穗集群的。事实上,深、港、穗、沪、苏五城在风险投资方面均表现良好,第三届达沃斯全球母基金峰会上发布了2024全球最佳母基金机构及相关榜单,五城均入选2024全球最佳风投创投城市30强。但也要看到,我国创新集群的风险投资交易量仍落后于圣何塞—旧金山、纽约和伦敦。

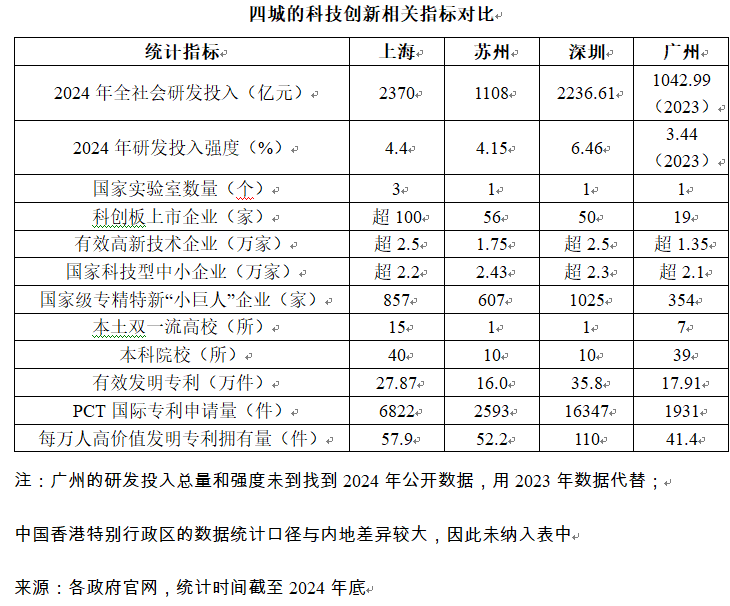

总的来看,深港穗三地在科技创新方面形成优势互补格局。深圳民营企业创新实力强劲,强大的制造业基础也为科技成果产业化提供了有力支撑;广州拥有丰富的科教创新资源,产业基础与城市综合服务方面较为完善;香港作为“超级联系人”,国际化优势突出,不仅高校科研实力位居世界前沿、商业规则衔接国际标准,其成熟的资本市场、法律体系和知识产权保护制度也为科创企业提供重要支撑。

苏州和上海作为“中国工业第二城”和“第三城”,有强大的制造业基础和完整的产业链,产业与科创深度融合。上海高等院校和大院大所数量多、实力强,重大科技基础设施、全国重点实验室、外资研发中心数量多,创新策源能力较强。苏州的成果转化能力强,不仅拥有先进技术成果长三角转化中心、全国首个高校区域技术转移转化中心等高能级平台,还通过两个“百千万”支撑科技成果转化走在前列。

两大集群何以名列前茅

1.创新合作机制不断完善。

深港穗是粤港澳大湾区国际科技创新中心建设的核心引擎,中央政府和广东省政府在顶层机制设计方面发挥了重要作用。2019年国家发改委会同科技部、广东省共同成立“粤港澳大湾区国际科技创新中心建设专责小组”,随后广东省成立“广东省推进粤港澳大湾区国际科技创新中心建设领导小组”;2022年粤港、粤澳科技创新合作专责小组先后成立。在城市层面,深圳和香港在2007年签订深港创新圈合作协议,2023年又签署《关于全面推进深港科技创新合作的安排》;深港还发布“联合政策包”,针对河套深港科技创新合作区的资金、人才、数据等要素流动予以协同支持;2025年深圳还将出台河套深圳园区条例,以立法推动创新合作持续深化。

沪苏之间的科技创新合作在长三角一体化发展战略框架下稳步推进。《长三角科技创新共同体联合攻关合作机制》《关于长三角科技创新券发展的实施意见》等文件先后发布,三省一市通过“揭榜挂帅”等形式组织联合攻关,迄今累计征集企业需求541项,立项87项,总投入超17亿元;2024年联合签署《关于加强基础研究合作的框架协议》,组建了两批24家长三角创新联合体,联合攻关面向产业应用的基础研究项目。2025年8月《关于促进长三角科技创新协同发展的决定》表决通过,以协同立法形式推动科技创新走向更深层次的制度协同。

2.创新平台共建形成合力。

深港穗之间,深圳光明科学城和广州南沙科学城签署战略合作,共建大湾区综合性国家科学中心;粤方牵头的31家粤港澳联合实验室相继组建;广州南方海洋科学与工程省实验室在香港、深圳设立分部;广州实验室与香港中文大学签署战略合作协议;粤港澳大湾区(广东)量子科学中心在河套深圳园区揭牌成立。中山大学(深圳)校区、中山大学香港高等研究院、深圳大学香港学院、香港中文大学(深圳)、香港科技大学(广州)等一批合办高校持续落地。

沪苏之间,苏州实验室与上海交通大学合作建设苏州实验室上海基地;国家生物药技术创新中心与中科院上海药物所签署战略合作;长三角国家技术创新中心在苏州布局创新综合体、与江苏产研院共建长三角先进材料研究院;太湖光子中心与上海工研院共建“超越摩尔”光电产业创新中心;上海交通大学苏州创新院、同济机器人与人工智能研究院等一批合作共建的高水平科创平台载体落户。

3.科技成果高效转移转化。

深港穗之间,2025年4月,全国高校区域技术转移转化中心(粤港澳大湾区)获批启动建设,首批在广州和深圳布局了生物医药、陆空一体化智能出行、高端科学仪器(广州、深圳)4个分中心,后续还有2个分中心正在筹建。全国首个香港高校参与建设运营的国家级知识产权国际转化试点平台在河套设立,推动知识产权和技术成果高效跨境转化。被誉为“中国科技第一展”的中国国际高新技术成果交易会已成功举办26届,成为高新技术成果交流交易的重要平台,2024年意向成交金额突破1200亿元。

沪苏之间,全国高校区域技术转移转化中心先进材料、生物医药两个分中心落户,国家技术转移东部中心苏州分中心揭牌成立,为科技成果跨区域转移转化持续赋能。上海技术交易所持续推动技术要素市场化配置,截至2025年7月底,实现长三角区域转化项目4921个,与苏州共建的长三角科技要素交易中心累计实现生物医药技术交易和技术转移服务超6亿元,并设立全国首个生物医药管线合作平台“药联社”。上海技术交易所与先进技术成果长三角转化中心实现联合交易鉴证,推动技术要素市场网络的信息互联。InnoMatch全球技术供需对接平台目前已接入长三角39个地区技术市场,促成落地签约超8亿元。长三角科技成果交易博览会已成功举办8届,累计带动科技成果转化金额超17亿元。

4.科技资源开放共享持续深化。

深港穗之间,2023年广东省发布《关于深入推进重大科研基础设施与大型科研仪器开放共享的若干措施》,推动科研基础设施与科研仪器设备向港澳地区开放使用。国家超算广州中心在深圳前海设立分中心、与香港科技大学霍英东研究院共建广州超算南沙分中心,为香港和深圳科创团队提供高效率的算力服务。

沪苏之间,长三角科技创新券实现跨区域通用通兑;长三角科技资源共享服务平台已集聚重大设施28个、大型科学仪器超4.9万台(套),仪器总价值超590亿元。2021年起上海与苏州持续开展“沪苏科技资源开放共享与协同发展提升计划”,共建“沪苏生物医药研发公共服务子平台”。

5.资本跨区域流动赋能科技创新。

资金跨境流动一直是深港穗创新合作的难点之一,三地也做了不少创新探索。2019年广东省出台政策,建立财政科研资金跨境使用机制,推动重点领域研发计划、广东省自然科学基金项目等面向港澳开放,项目资金可直接跨境拨付到港澳牵头或参与单位,目前全省科研经费跨境拨付至港澳累计超4.6亿元人民币。

沪苏之间,针对科技创新的联合投入方式多种多样。2021年长三角资本市场服务基地在苏州设立分中心,成为沪苏资本市场合作的重要平台。2024年三省一市共同出资设立长三角基础研究联合基金,共同支持应用基础研究项目。2023年长三角G60科创走廊九城市的财政、国资共同出资设立科技成果转化基金,目前累计投资金额达7.85亿元,有效助力科技成果产业化。为推动一体化示范区跨省域高新区高质量发展,先后设立了全国第一个跨行政区划的产业引导基金、首只跨省域的财税分享基金,在跨区域投入共担、利益共享方面做出有益探索。

深港穗合作与沪苏合作有何差异

1.城市行政层级差异。

从行政层级来看,深圳和广州均属于副省级城市,与香港特别行政区的行政层级差异不大,为科技创新协作提供了便利。相比较而言,沪苏之间的行政层级差异相对较大,尽管苏州被称为“地表最强地级市”,但仍属于江苏省下辖的地级市,而上海作为直辖市,两市在政策制定、资源配置权限等方面均存在差异,一定程度上增加了科技创新协作成本。

2.制度规则差异。

深港穗集群是国内唯一一个跨边境的创新集群,在“一国两制”背景下,制度差异导致合作中存在规则不兼容、标准不衔接、资格不互认等隐形壁垒。科创要素流动也受到制约,比如科研人员跨境交流需办理公务港澳签注,手续复杂且时间较长;科研资金跨境拨付虽取得一定突破,但仍存在地域和主体等审批限制,目前仍采用“一事一议”的管理模式,未形成常态化的管理机制,对跨境科研项目合作造成阻碍。为此,大湾区也在积极行动,实施了粤港澳大湾区“湾区金融科技人才链”、微众银行金融机构间对账平台、港口物流及贸易便利化区块链平台等一批开创性项目,利用区块链作为可信基础设施,减少了传统规则框架下要素流动所面临的制度成本。相比较而言,沪苏两地虽跨行政区、跨省域,但制度规则相近,近年来两地间的行政壁垒持续削弱,要素流动逐步畅通,人才往来越发频繁,根据《上海大都市圈通勤报告2024》,沪苏两地跨城通勤人口占近沪地区跨城通勤人口的比重达78.6%;沪苏参与共建的长三角征信链平台也创新运用区块链、大数据等技术,实现征信机构的数据互通,进一步打通数据壁垒。

3.创新空间载体建设差异。

深港穗的科技创新合作以共建创新空间为重要着力点,前海深港现代服务业合作区、南沙粤港澳全面合作示范区、河套深港科技创新合作区等重大合作平台先后设立;香港科技园广州南沙孵化基地、香港科学园深圳分园等创新合作空间逐步建设完善。沪苏科技创新协同则以一体化示范区和嘉昆太协同创新核心圈等建设为重要抓手,合力推动长三角G60科创走廊、沿沪宁产业创新带建设持续深化,但缺乏市级层面共建的园区,更没有以“科技创新”为主题设立的合作区。

对区域科技创新合作的启示

当前,城市群、都市圈、同城化正成为创新合作的重要形式,跨区域合作日益成为提升科技竞争力的重要手段。在此背景下,深港穗和沪苏两大集群可以为京津冀、成渝、长江中游等区域的协同创新提供有益启示。

1.构建科技创新合作机制。

协同争取上级支持,发挥“集中力量办大事”的体制优势,推动央地协同、部门联动,共建大科学装置,共育国家战略科技力量。协同推进“有组织科研”,探索联合设立科技创新合作专班、专责小组等,定期协调重大合作事项;加强法治保障,以协同立法赋能科技创新协同发展。强化企业的创新主体地位,完善科技企业梯次培育体系,深化企业出题机制,通过“揭榜挂帅”“赛马制”等市场化机制,鼓励企业、高校院所和科研机构跨区域组建科技创新共同体,协同征集产业创新的共性需求,联合攻关制约产业发展的“卡脖子”技术、具有先发优势的关键技术、引领未来发展的基础前沿技术。

2.以点带面推动合作走深走实。

探索通过共建园区的方式联合打造创新空间,推动科技创新合作走深走实;鼓励创新型领军企业、行业头部企业以及重大科创载体平台以自建、参股等多种方式在创新资源密集的地区设立“科创飞地”,构建风险共担、利益共享的合作机制,以点带面推动跨区域科技创新合作向更宽领域、更深层次拓展。

3.推动科技成果跨区域转化孵化。

协同打造跨区域技术供需对接平台、成果展示交易平台、引育孵化集成式转移转化平台,探索举办专业展会促进跨区域科技成果交易。联合培养“懂科技、懂产业、懂市场、通政策、善金融”的高素质复合型技术经理人和企业首席技术官(CTO),推动科技与产业双向奔赴。

4.共建共享科技创新平台和资源。

推动创新平台载体跨区域布局,共建产业技术研究院、协同创新中心、科技资源共享服务等平台载体,共同参与国家实验室“核心 基地 网络”建设,推动重大科技基础设施、大型科学仪器、科学数据、科技服务等创新资源跨区域共享。协同布局算力基础设施,探索发放“算力券”并推动跨区域通用通兑,鼓励企业与高校院所跨区域购买算力服务,降低智能算力使用成本。灵活运用区块链等技术,探索跨区域数据共享机制,突破要素流动面临的行政壁垒,降低制度性交易成本。

5.构建多元化创新投资体系。

加快完善联合投入机制,探索突破财政科研资金跨区域拨付障碍,加强对联合攻关重大科技项目的资助力度。构建多层次资本市场合作机制,探索通过跨区域设立产业引导基金、科技成果转化基金、财税分享基金等方式,打造跨区域投入共担、利益共享的资本生态;为国资创投“松绑”,对重点投向种子期、初创期项目的基金,合理提升容亏率;联合设立与科创企业发展衔接、匹配的创业投资和私募股权投资基金,探索“拨投结合”“投贷联动”“孵投联动”等新模式。

(窦西其系华略智库长三角研究院研究员,夏骥系华略智库CEO、长三角研究院院长)

帮企客致力于为您提供最新最全的财经资讯,想了解更多行业动态,欢迎关注本站。