在机器人奔跑、AI觉醒的时代,创新的节奏正以“秒”为单位刷新。当人形机器人从蹒跚学步到进厂打工、从赛场跌倒到流水线上精准操作,背后不仅是一场技术革命,更是一场供应链与创新模式的深刻变革。

在这一进程中,嘉立创——这家专注PCB打样与小批量制造的企业,悄然成为推动机器人快速迭代的“隐形引擎”。

它选择了一条人迹罕至的路径:在巨头林立的PCB行业中躬身耕“瘦田”,通过自研工业软件与智能生产系统,将打样成本从数千元拉低至几十元、出货周期从数周压缩到12小时。

正是这种极致敏捷的响应能力,与机器人产业快速迭代的研发需求契合。越来越多新兴产业企业从嘉立创获得“创新加速度”,在激烈的全球竞赛中轻装上阵、全速奔跑。

而从更宏大的叙事来看,嘉立创不仅是一家制造企业,更是一个以数字化重塑产业协同的创新范式。通过“左右楼即上下游”的园区布局与“打样-批量”无缝衔接的闭环体系,它陪伴一些新兴的科技产品穿越从实验室到工厂的“死亡谷”;通过免费EDA软件与每月两次的免费打样,它把“工程师红利”转化为实实在在的创新红利,在高校与产业之间搭建起一座无声的桥梁。

2024年,嘉立创实现营业收入近80亿元、净利润9.98亿元,分别同比增长18.55%、35.19%。这些数据不仅映衬着一家PCB企业的成长,数据背后的故事也散发着科技创新浓浓的“烟火气”。

进窄门,开新路

当人形机器人学会小跑、打拳,当AI眼镜逐渐走入日常生活,我们可以清晰感知到一个由硬件驱动的智能时代正在加速到来。

向上追溯,这些智能硬件的创新离不开供应链的默默赋能——最初,也许只是一块打样的电路板。约二十年前,一家从深圳华强北起步、敏锐捕捉到打样与小批量商机的PCB企业,如今已成为众多新兴产业背后的支撑力量。

事实上,A股市场不乏鹏鼎、深南、沪电、东山等大批量PCB企业,但像嘉立创这样专注于打样与小批量订单的公司却并不多见。

Prismark数据显示,PCB市场中大批量板、小批量板和样板的产值占比分别约为80%-85%、10%-15%和5%。以此估算,2024年全球小批量板市场规模约在73.57亿至110.35亿美元之间,样板市场约36.78亿美元。打样与小批量的市场空间明显更小。一家大型批量板企业的单一大客户所带来的收入,甚至可能与整个打样市场的规模相当。

不仅市场容量有限,打样和小批量还对技术和服务提出极高要求。以工程师、学生和初创公司为主的客户群体,平均客单价仅几十到几百元,却需要DFM检查、低起订量、小时级出货等高柔性服务,对供应链响应速度挑战极大。

至今,一些面向中大批量市场的大厂仍难以承担频繁换线带来的产能利用率下降。若要承接平均订单面积不足0.5㎡的打样订单,一条月产10万㎡的产线每日需换料超过600次,设备运行半小时就需更换程序,导致产能利用率骤降至30%以下。

然而,打样和小批量试产恰恰是很多新兴企业起步阶段的刚需。二十一世纪初电子行业兴起时,许多工程师向大厂提出打样需求,却被告知需支付数千元费用,交付周期长达数周甚至数月。对争分夺秒的研发者来说,这样的效率难以接受。正因如此,需要有企业走进这扇“窄门”,为创业梦想撑起一片天——嘉立创早在多年前就洞察到这一需求,毅然踏入这一领域。

通过自研ERP系统等构建生产“骨架”,嘉立创实现了从下单到生产全流程的数字化、可视化与智能化。用户仅凭一部手机或一台电脑就能随时下单,将精力专注于研发本身。

如今,用户在线下单后,AI算法会进行可制造性分析,提前规避设计与生产风险。此外,依托自研的PCB智能拼板算法,系统能根据工艺要求、外形尺寸、交期等因素,对海量订单进行智能拼版组合,使一块不足1平方米的板材可承载几十甚至数百个订单,最终由系统按生产基地产能自动分配生产任务。

这种智能化、数字化与敏捷反应的能力,正是智能硬件行业亟需的关键支撑。与二十世纪初国内电子产业萌芽期类似,当前电子产业也迎来重大历史机遇——AI正呼唤新的硬件入口。如今略显稚拙的机器人、机器狗、AR设备或AI眼镜,都有可能在不久的将来成为年出货量达百万甚至上亿级的产品。这些站在起跑线上的新兴产业,最需要的正是供应链的切实支持与灵活快速的响应。

以机器人产业为例,该领域迭代速度极快,供应链须具备极高响应能力。去年夏季,多数人形机器人动作仍不流畅,而今年已可实现走路、奔跑、打拳、踢球等复杂动作,移动与操作能力大幅提升,更接近人类行为。

在今年4月的人形机器人半程马拉松中,不少机器人还无法直立直线前行,但短短数月后,它们已能投入工厂作业。智元、优必选、智平方、星尘智能等企业近期均获大额订单或工厂合作项目,一些厂商将在工厂部署上千台人形机器人。

这种快速迭代将持续推动机器人走向大规模出货。宇树科技创始人王兴兴在2025世界机器人大会上预测,未来几年人形机器人年出货量有望翻倍。若有重大技术突破,“2-3年内单年出货数十万乃至上百万台也并非不可能”。高工机器人产业研究所预计,到2031年人形机器人将进入快速放量期,2035年中国市场规模有望接近1400亿元。

为支持这类新兴产业发展,供应链正在快速行动。英伟达已将主要AI数据中心GPU的架构更新周期从两年缩短至一年,并开始发货新一代“机器人大脑”,以提升机器人的推理与决策速度。

嘉立创多年的深耕也在今天迎来回响。目前,嘉立创不仅服务全球上千家上市公司,也支持宇树科技、逐际动力等大量初创企业,覆盖人工智能、机器人等多个行业。嘉立创平均每日接收全球超2万份PCB打样订单,出货周期从数周缩短至最快12小时,打样成本也从数千元降至几十元。由此,嘉立创在“窄门”中开辟出新天地,成为全球超710万工程师在机器人、半导体、医疗等领域研发验证阶段的创新伙伴。

截至2024年底,嘉立创注册用户数超710万,同比增长31.48%;全年订单量超1780万单,同比上升22.79%。

左右楼变成上下游,产业园变成产业链

嘉立创模式赢得业界认可,不仅因其精准服务打样与小批量客户,更因其在产品品质与交付速度之间实现了极致平衡。

一万个加工厂生产的产品,与一个工厂生产的一万个产品,品质不可相提并论。与多数选择共享或外协厂模式的打样企业不同,嘉立创始终坚持“重资产”模式,在广东珠海、韶关、大亚湾及江苏涟水、江西吉安布局五座自营工厂,以保障产品品质与交付周期。

以珠海基地为例,园区内已形成“左右楼即是上下游”的高效协作流程。当PCB仍在生产线制造时,隔壁立创商城团队即可依据设计文件的BOM清单,从智能仓储中精准拣配元器件;生产完毕的PCB板无需打包发货,可直接运至园内另一栋楼进行SMT贴片。整个PCBA流程,最快15小时即可完成出货。

在不同产业园之间,嘉立创同样实现了“打样—中小批量—大批量”的闭环。珠海、韶关等智造基地专注于高柔性、高速的打样及中小批量生产,以满足客户研发阶段的快速迭代需求;涟水、吉安园区则承担大批量制造任务。新产品在打样基地完成验证后,其工艺参数可通过数字化系统传输至大批量生产基地,实现无缝转产,助力跨越“死亡谷”。

这些高效产业园正持续赋能创新聚集的城市与产业。

清科研究中心数据显示,2025年上半年国内人工智能领域共发生706起融资事件,总金额超580亿元,同比分别上升0.6%和28.1%。天眼查数据表明,截至2025年8月4日,全国共有22个城市集聚了超过1万家机器人企业,其中深圳、广州、上海位列前三,企业数量分别达到65291家、53288家和45801家,北京、苏州紧随其后,均突破3万家。另有数据显示,2025年1至6月,中国工业机器人累计产量达36.93万台,同比增长35.6%。今年上半年人形机器人相关企业注册量已突破105家,超2024年全年总量,同比激增183.78%。

智能眼镜作为另一新兴市场也日趋火热。截至今年8月15日,国内智能眼镜相关企业存量为5611家。IDC预计,全年智能眼镜全球出货量将达1451.8万台,同比增长42.5%,国内出货量有望同比翻倍。

随着机器人、AI等应用快速发展,下游硬件对PCB性能的要求不断提升。面对持续升温的AI硬件市场,嘉立创不断扩展产能与产品线。

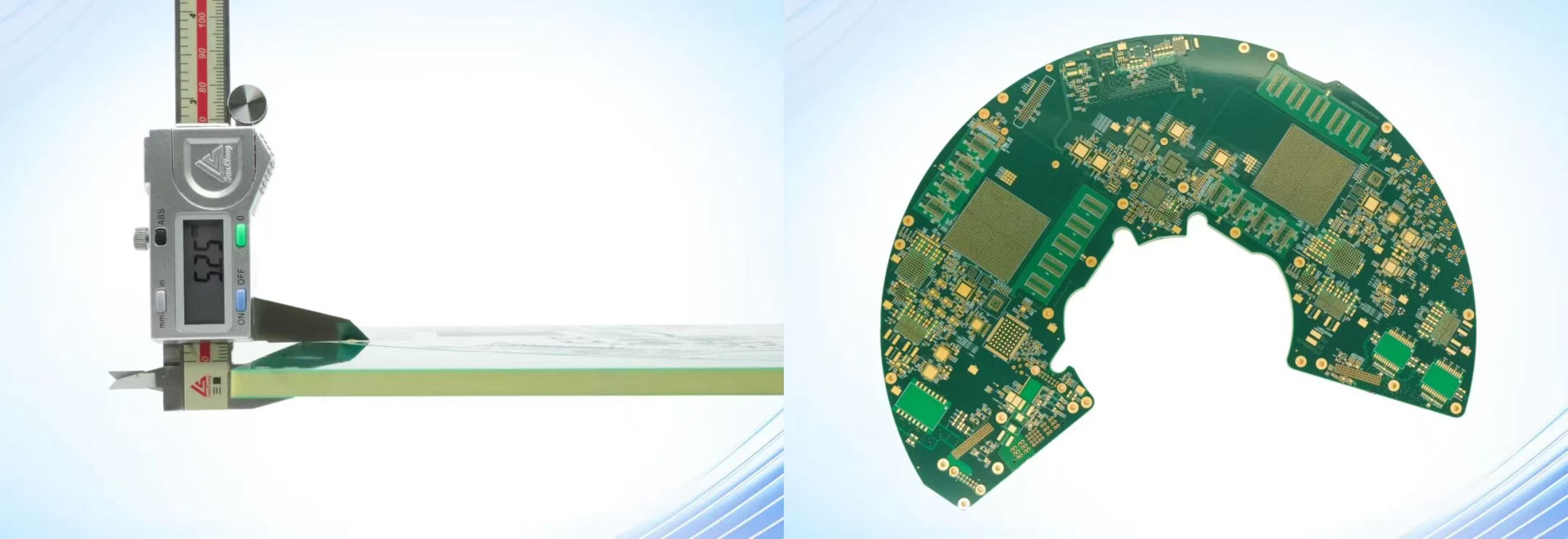

嘉立创正加码高多层PCB投入,今年7月于韶关基地顺利投产15万平方米高多层PCB产线,引入前沿设备与更精密工艺。2025年上半年,嘉立创PCB下单总面积同比增长超10%。此外,在2023年上线32层高多层板的基础上,嘉立创于近日实现64层高多层板的量产,板厚突破4.8mm,可满足高端工业控制、通信设备、医疗电子等复杂需求场景。近期,嘉立创还攻克了高多层板精细化生产的关键难点——微钻孔技术,通过引入水平沉铜和脉冲电镀技术,大幅提升过孔的导通可靠性与微孔厚径比,成功上线0.1mm机械微钻孔。

为助工程师“造好一整辆车”,嘉立创将服务从电子延伸至机械,涵盖3D打印、CNC加工、FA机械/电气零部件商城等。在3D打印领域,嘉立创已部署超1000台工业级设备,支持24小时不间断生产,可承接从1件试产到千件量产的需求。

在CNC加工方面,嘉立创近期新投产近10条全自动产线,将全自动柔性产线群拓展至25条,实现24小时不停机生产,平均交期5天以内。

从官网可见,嘉立创业务已覆盖电子、机械、工业软件等超20个领域,逐渐显现出协同效应。财报显示,2024年嘉立创PCBA业务带动PCB收入达3.18亿元,同比增长1.08亿元,对PCB收入增长的贡献率达24.92%。

一边重投入,一边技术普惠

除了生产能力,嘉立创在软件领域的投入同样不遗余力。

嘉立创持续深耕自主可控的工业软件研发,至今研发团队超1100人,2022年至2024年研发投入复合增长率达17.38%。

其软件组合中,拥有独立知识产权的国产板级EDA软件——嘉立创EDA尤为突出。该软件集成超百万免费封装库、近百万3D模型库及海量开源工程,部分功能已达全球领先水平,支持从原理图设计到PCB布局、布线、验证与生产的全流程。此前,国内板级EDA市场长期被国外垄断,海外供应商占据绝大部分份额,国内企业份额不足2%。随着嘉立创等企业持续布局,这一局面正逐步改变。

嘉立创还自主开发了CAM、DFM、ECAD、ERP等软件,覆盖电子与机械产业链各环节,成为国内少数从工业体系中成长起来的软件企业,也是PCB领域唯一实现全覆盖的公司。近日,嘉立创还完成了对SolidWorks机械设计插件Ican工具箱的收购,并宣布Ican工具箱将永久免费面向全网开放使用。在机械设计领域,Ican工具箱的“自动打孔 配孔检查“功能可以大幅降低错误率并提高效率。嘉立创不仅将Ican工具箱免费开放,还将为此投入专项研发资源,支持功能快速迭代。

制造企业孵化的软件公司具备其他企业难以比拟的技术Know-how。在海外,源于达索航空的达索系统已成为工业软件巨头。在国内,脱胎于宝钢的宝信软件已进军智能制造与智慧城市领域,市值超600亿元。TCL、美的、海尔等制造业巨头也纷纷孵化软件企业。据长城战略咨询《GEI中国独角兽企业研究报告2025》,海尔孵化的卡奥斯2024年估值已达25亿 美元。

嘉立创并未将自研软件直接商业化,但参照制造业孵化的软件企业估值,其软件业务潜力不容小觑。如今,这些自研软件正持续赋能整个硬件创新生态。

嘉立创EDA承诺永久免费开放,现已覆盖全国1100多所高校及数百万学生,逐步发展成为国内用户规模最大的国产板级EDA工业软件,截止2024年底,全球注册用户超533万,助力完成超过3555万个硬件项目设计。

在当前中国人才队伍优势显著、人口受教育程度持续提升的背景下,嘉立创的软件精准瞄准“工程师红利”,支撑科技产业从“人口红利”迈向“人才红利”。

嘉立创尤其看重院校作为创新发源地的巨大潜能。此前,宇树、智元等不少机器人企业创始人都有大学期间进入实验室或参赛的经历,可谓在高校阶段已埋下创业种子。如今,院校的创新力量仍在不断壮大。

今年5月,香港科技大学冯诺依曼学院成立,聚焦机器人智能技术等领域。院长贾佳亚表示,希望借助研究院汇聚人才与智慧,将重要项目推荐给投资人,孵化为独角兽或更大规模的企业。今年7月,武汉大学成立机器人学院,并与华为、优必选、宇树科技、科大讯飞、黑芝麻智能等13家企业开展拔尖创新人才培养合作。此外,去年成立的上海创智学院在一年时间内已孵化10家师生创业企业。在院校的支持下,未来可期更多机器人创业团队从校园走出,更多怀揣创业理想的人才获得孵化与资源。

为把握“工程师红利”,嘉立创提供每月两次免费PCB打样服务,累计承接免费订单超千万笔,仅2024年就完成近160万笔免费订单,显著降低高校学生与年轻工程师的创新试错成本,有效推动科技成果转化,为青年工程师从学术走向创业铺平道路。

在智能硬件快速迭代的今天,高柔性制造、开源工具与数字化闭环已成为关键基础设施。以嘉立创为代表的供应链科技企业正在默默搭建这些基础设施。从高多层PCB精密加工到工业软件生态,这些能力显著降低了创新门槛,支撑着从原型验证到规模量产的高效转化,让技术红利深入每一块电路、每一个机器人背后的制造细节。

(本文仅供参考,不构成投资建议。)

帮企客致力于为您提供最新最全的财经资讯,想了解更多行业动态,欢迎关注本站。