【编者按】7月9日,一场强降雨让成都平原的文物守护者们彻夜难眠。当江安河水位突破警戒线时,一套藏在古桥深处的数字神经突然苏醒——四川省文物保护...

7月9日,一场强降雨让成都平原的文物守护者们彻夜难眠。当江安河水位突破警戒线时,一套藏在古桥深处的“数字神经”突然苏醒——四川省文物保护单位二江寺拱桥的安全监控系统发出急促预警,这座横跨锦江的百年古桥正面临墩尾垮塌的重大风险。上海建为历保科技股份有限公司(以下简称“建为历保”)凭借科技赋能的文物安全监控系统率先预警,迅速响应并高效完成抢险加固,成功化解险情。此次应急处置不仅彰显了专业团队的技术实力与责任担当,更生动诠释了“科技 文物保护 保险”创新模式在文化遗产守护中的成功实践,为《“十四五”文物保护和科技创新规划》中提出的“构建文物安全长效机制”提供了实践样本。

百年古桥遇险情 科技预警筑牢第一道防线

始建于清道光五年的二江寺拱桥,横跨锦江,见证了成都平原的百年变迁,2002年被列为第四批省级文物保护单位。这座长148米、宽7.8米的砖石结构拱桥,因地处府河与江安河交汇处,常年受水流冲刷影响,安全防护压力突出。

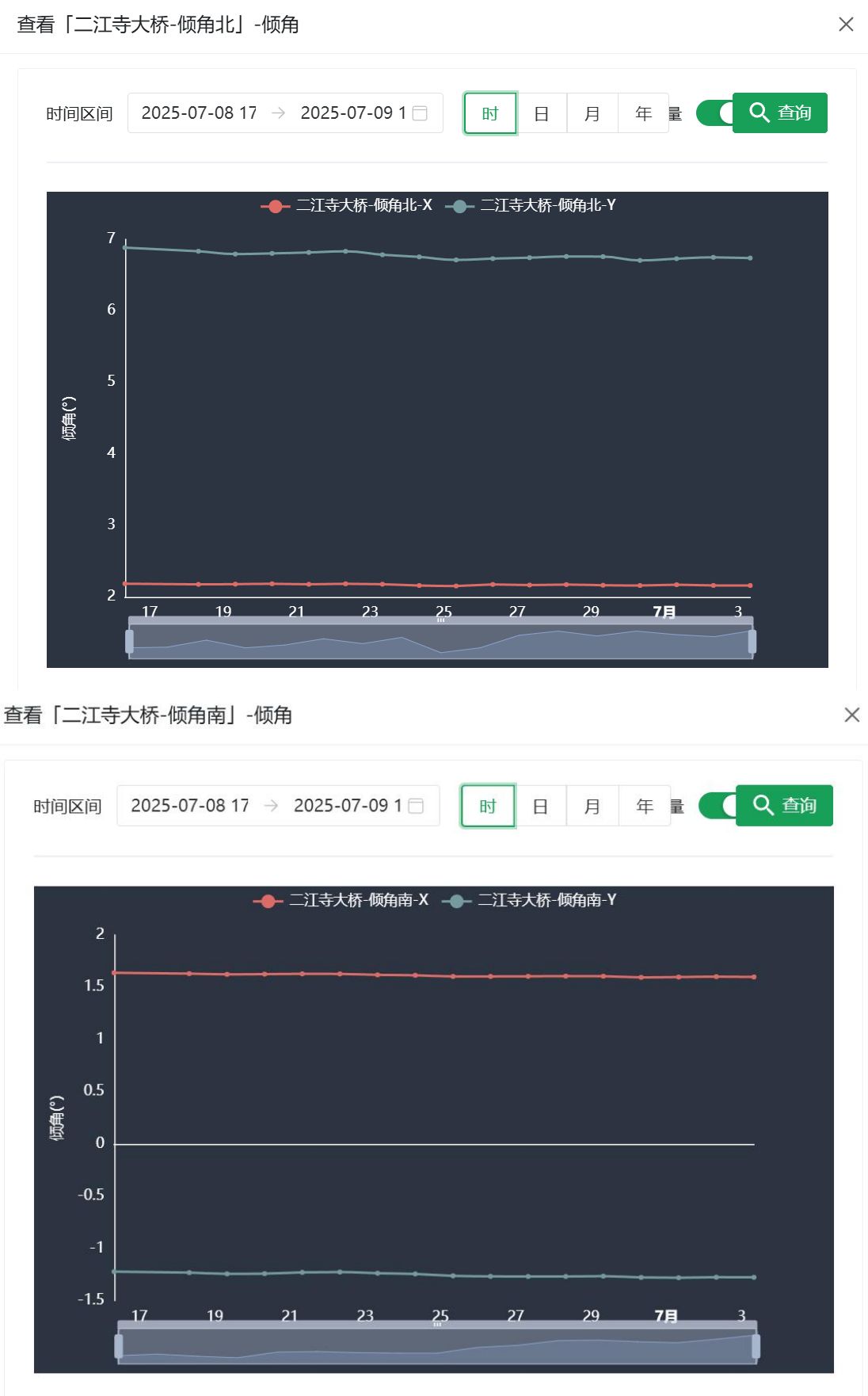

7月9日的强降雨引发连锁反应,江安河与府河水位骤涨,直接威胁到二江寺拱桥的安全。当天17时,建为历保承建的四川天府新区文物安全监控系统率先触发预警——远程监控清晰显示,监测到水位和倾角的变化。后经视频监控确认,该拱桥右岸第三孔和第四孔间桥墩底部被水流掏空,墩台尾部条石脱落,桥墩局部已呈悬空状态,墩尾金刚墙还出现裂缝,古桥安全岌岌可危。

险情预警一经发出,各方迅速响应:建为历保第一时间启动应急机制,一边紧急联系天府新区文创和会展局(文物局)通报情况,一边派遣专业技术团队星夜奔赴现场。次日,在四川天府新区文化遗产保护中心主任刘洋的带领下,技术团队冒着湍急水流开展水下勘察,全面摸清了拱桥的受损细节及施工作业环境。

为快速推进抢险工作,在天府新区相关部门的牵头协调下,建为历保技术团队与文物、水工、结构安全领域专家展开集中会商,仅用一天就完成了抢险加固技术方案的制定,且方案顺利通过专家组评审,为后续抢险行动奠定了坚实基础。

聚力攻坚显担当 专业团队守护古桥“生命线”

为遏制百年古桥险情扩大,专业技术团队迅速启动临时抢险作业,采用掏蚀区填充铅丝石笼、临时支顶加固、两侧安装挡水板等针对性措施,为桥梁安全筑牢第一道防线。

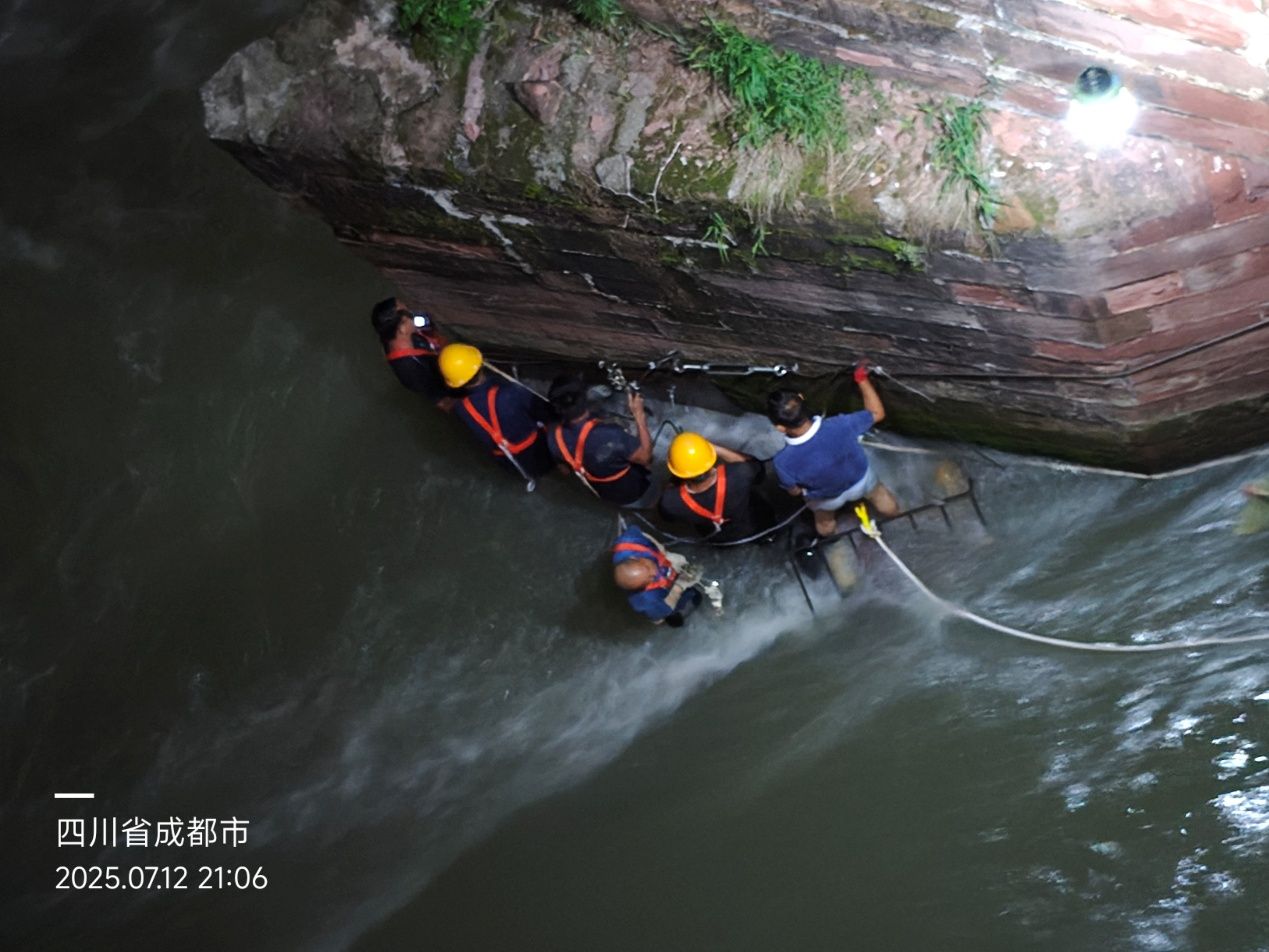

然而,抢险行动自始至终面临着极端复杂的挑战:汛期的江安河与府河水位持续高位运行,湍急的水流不仅方向多变,更让施工无法实现阻水作业,团队只能在不断流动的水中艰难施工;加之水下环境隐蔽复杂,潜藏着诸多未知风险,这些因素叠加在一起,极大提升了抢险修复的技术难度与安全压力。

即便如此,抢险团队成员毫无退缩,以硬核行动力直面考验:项目负责人周亮身先士卒,冒着水流湍急、环境复杂的危险,在核心作业区连续水中奋战十余小时,为团队树立标杆;肖招、周博紧密配合,轮番下水协同作业,确保水下关键工序衔接有序;黄科、詹文科则在桥面精准调度,为水下作业提供高效支持……

在全员的通力协作下,应急加固作业得以快速推进,最终成功完成桥墩临时加固任务,不仅及时遏制了险情的蔓延态势,更稳稳守住了这座百年古桥的安全。建为历保在此次抢险中展现的极速响应效率与专业担当,深深打动了天府新区相关部门。四川天府新区文创和会展局特地发来表扬信,以“关键时刻挺身而出,反应迅速、专业有序,不惧险情、迎难而上”的评价,高度肯定团队用行动诠释文化遗产保护初心的坚守——这份认可,正是对其应急处置能力与敬业精神的最佳注脚。

“科技 保险”创新模式 为文物保护注入新动能

此次险情的成功化解,并非偶然。作为天府新区文物安全监控系统的承建方,建为历保早已将“科技赋能”融入文物保护全流程。建为历保专家在复盘此次抢险时感慨:“文物不会说话,但科技能让它们‘开口预警’。我们搭建的监控系统就像给古桥装上了‘千里眼’和‘顺风耳’,能捕捉到肉眼难察的细微变化,这正是此次快速响应的关键。”

在此次二江寺拱桥抢险加固中,“文物保险”的创新机制同样发挥了重要作用。借助这一机制,专业抢险团队得以快速集结,从发现重大险情到完成处置全程未超过72小时。同时,它有效破解了不可移动文物抢救性保护的资金难题——既解决了财政资金来源不稳定、到位滞后的问题,又通过保险分散了不可预见的灾害支出,让文物保护效益实现最大化。

而这一保险机制的作用能快速发挥,也得益于建为历保此前的前瞻布局。在参与实施天府新区第四次全国文物普查时,建为历保不仅顺利完成“四普”工作,更前瞻性地为辖区内包括二江寺拱桥在内的文物保护单位统一投保。这为文物安全筑起了一道坚实的经济防线——由于提前完成投保,此次二江寺拱桥出现的安全险情直接触发了保险责任,事故后续的所有维修费用,从构件检测、材料采购到专业施工、质量验收等全流程开支,均由保险公司按约定承担,彻底解决了文物抢修的资金顾虑。

由此,“科技监测预警 专业应急处置 保险风险兜底”的闭环体系形成清晰链条:科技监控系统率先捕捉到古桥的细微异常,触发预警后,专业团队迅速介入开展应急处置;而提前配置的保险机制,则在险情确认后即时启动,全面覆盖维修阶段的各项费用,让文物保护从“发现问题”到“解决问题”的全流程都有坚实支撑。此次二江寺拱桥抢险,正是科技精准预警、专业团队高效处置、保险及时兜底的完整实践,让这一创新模式的闭环价值得到了充分验证。

当前,国家正大力推动文物保护与现代科技融合,成都市正在加快建设不可移动文物安全防范系统,天府新区文物安全监控系统正是这一趋势的生动注脚。建为历保相关负责人表示,将持续深化“科技 文物保护 保险”模式,为更多文化遗产筑牢安全屏障,让历史文脉在科技守护下代代相传。